.webp)

Игра во благо. Как лотереи помогали творить добрые дела в дореволюционной России

Картина В.С. Садовникова «Благотворительный базар в Банкетном зале Юсуповского дворца». Фото: Русский музей

Строительство больниц, содержание приютов, помощь

раненым и жертвам стихийных бедствий и другие благотворительные инициативы в дореволюционной России финансировали в том числе с помощью лотерей. Рассказываем, как лотереи стали одним из основных способов сбора средств для благотворительности в России.

В поисках пользы

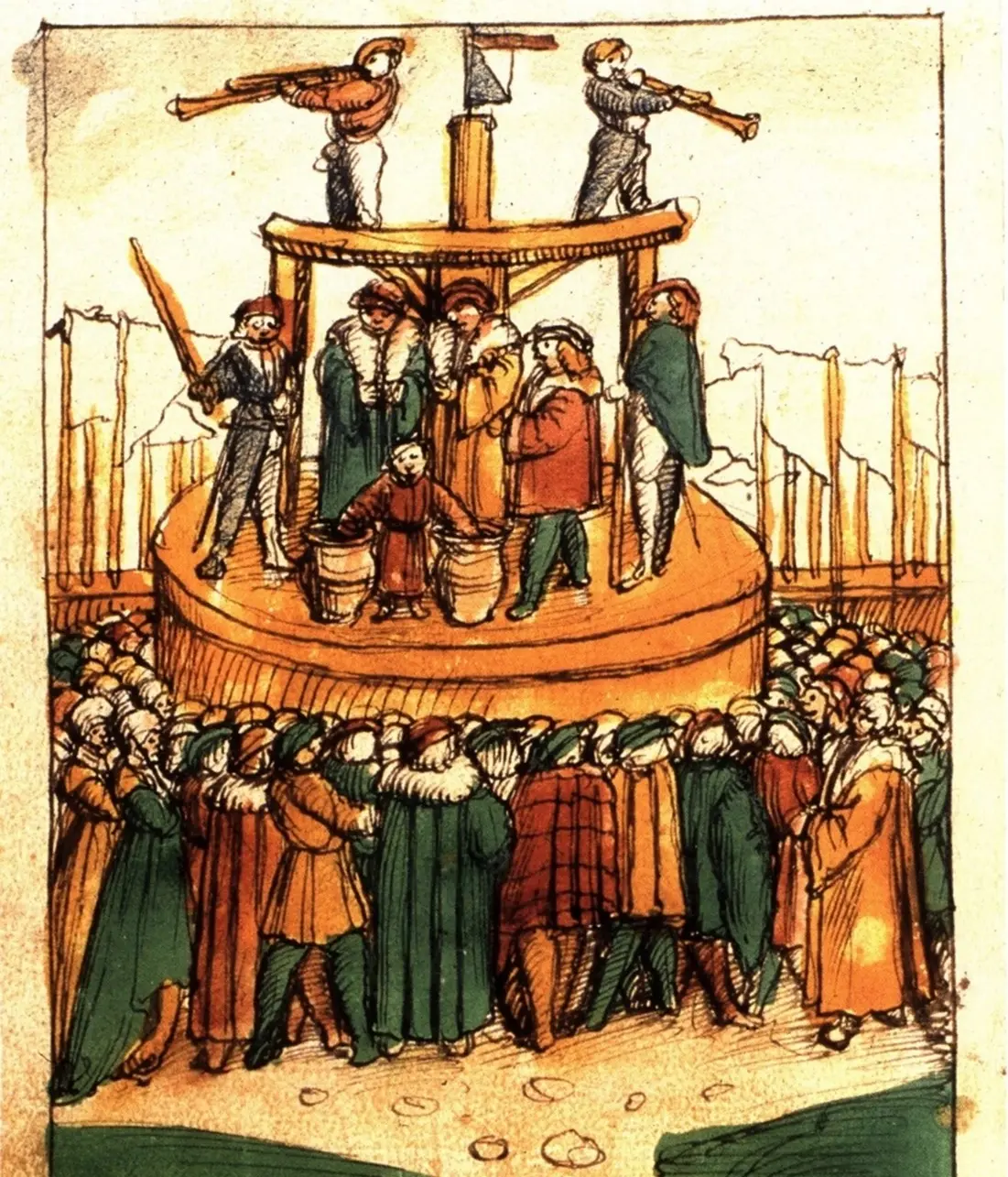

В Западной Европе еще с середины XV века, то есть с момента проведения первых задокументированных лотерей, собранные с их помощью средства направляли на общественные нужды или помощь неимущим. В Россию лотереи пришли только при Петре I, но поначалу они не получили массового распространения, и польза от лотерейных розыгрышей не была очевидна.

После неудачного опыта императрица раздумывала и о полном запрете лотерей, но этого не случилось. А в 1782 году был принят «Устав благочиния или полицейский», который ужесточил правила проведения всех лотерей в стране и определил, что лотерею можно проводить только с дозволения императора и разрешения от Управы благочиния, то есть полиции. Высочайшее дозволение выдавалось, только если лотерея проводилась в благотворительных целях. Это определило развитие лотерей в России на столетия вперед.

Как проводили лотереи в XIX веке

Примерно с середины XIX века благотворительные лотереи прочно входят в повседневную жизнь российского общества. В это время в России идут реформы, появляются новые финансовые инструменты, банки, развивается биржевая торговля. Устанавливаются и более четкие правила проведения лотерейных розыгрышей. В 1857 году был принят «Устав о предупреждении и пресечении преступлений», в котором регулированию лотерей отводилась отдельная глава. Впоследствии этот устав несколько раз корректировался, но в целом правила лотерейных розыгрышей не менялись.

- Закон устанавливал, что разрешения на проведение лотерей должны выдаваться редко и «только для людей бедных», то есть в благотворительных целях.

- Запрещалось проводить лотереи на суммы свыше 1,5 тысяч рублей. При этом нельзя было разыгрывать деньги и процентные бумаги. То есть в качестве призов выступали только ценные вещи.

- Разрешение на розыгрыши до 1,5 тысяч выдавал министр внутренних дел, но могли быть и исключения. Например, детские приюты и Женское патриотическое общество получали разрешения от главноуправляющего Собственною Его Императорского Величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии.

- Проведение розыгрышей на сумму свыше 1,5 тысяч было возможно, но только с высочайшего разрешения главы государства.

- В лотерее должен был выигрывать хотя бы каждый сотый билет, а общая стоимость выигрышей должна была составлять не меньше половины от суммы, на которую разыгрывается лотерея. То есть призовой фонд составлял не менее 50% от собранных с продажи билетов средств.

- Проведение лотерей на народных гуляниях, в том числе и лотерей-аллегри, то есть моментальных розыгрышей, воспрещалось. Но разрешение на такие лотереи мог выдать министр внутренних дел с тем условием, что устанавливалась отдельная плата за вход на мероприятие. На практике такие лотереи проводили довольно часто.

Детский приют трудолюбия св. Ольги. Санкт-Петербург. Конец 1890-х годов. Фото: Фотоателье К. К. Буллы

Детский приют трудолюбия св. Ольги. Санкт-Петербург. Конец 1890-х годов. Фото: Фотоателье К. К. Буллы

Помощь нуждающимся изначально имела религиозный импульс, и к лотереям это тоже имело самое непосредственное отношение. К примеру, нередко благотворительную лотерею приурочивали к какому-нибудь религиозному празднику. Так, в Томске первая лотерея-аллегри и бал-базар состоялись 30 декабря 1867 года в честь празднования Рождества Христова. А лотерея-аллегри, проходившая 2 апреля 1868 года,

была приурочена к празднику Святой Пасхи.

На примере Томска, где, как и во многих других крупных городах, благотворительные лотереи-аллегри проводились ежегодно, можно увидеть, как этот механизм работал в России. Устраивались лотереи директрисами дамского отделения Томского попечительного о тюрьмах комитета и Томским губернским попечительством над Владимирским детским приютом. Собранные средства шли на различные нужды. К примеру, за их счет финансировали Владимирский приют, их раздавали бедным в течение года, направляли в лечебницу для приходящих, учрежденную при Томской врачебной управе. Иногда деньги направлялись в самарский Дамский комитет для страждущих от голода, на содержание еврейской богадельни в Томске. Часть лотерей проводилась в пользу Владимирского детского приюта в здании манежа. Цена лотерейного билета составляла 25 копеек, за вход платили по 50 копеек.

Кому помогали

Сиротские и воспитательные учреждения были одним из важнейших направлений для сбора средств с помощью лотерей не только в Томске, но по всей России. Например, с 1852 по 1855 годы проводилась ежегодная лотерея в пользу состоящего под покровительством Ее Императорского Величества Евангелического Александринского воспитательного заведения для бедных детей женского пола. В 1867 году состоялась лотерея в пользу школ для больных и сирот евангелического вероисповедания в Москве.

В 1870, 1879 и 1898 годах – проводились лотереи в пользу детского приюта принца Петра Ольденбургского – российского военного и государственного деятеля, члена Императорского дома, внука Павла I.

С 1897-го регулярно, иногда по несколько раз в год, проводились городские лотереи в пользу заведений Санкт-Петербургского Совета детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии. В числе призов были пожертвованные на эти цели драгоценные вещи. К примеру, в 1904 и 1912 годах разыгрывали бриллиантовые украшения, а в 1913 году в призах можно было найти и бриллианты, и золото.

Урок гимнастики в Сиротском институте Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны. Санкт-Петербург. 1900-е. Фото: Фотоателье К. К. Буллы

Урок гимнастики в Сиротском институте Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны. Санкт-Петербург. 1900-е. Фото: Фотоателье К. К. Буллы

Часто с помощью лотерей собирали деньги для больниц и медицинских учреждений. Например, в апреле 1839 года состоялась благотворительная лотерея в пользу Санкт-Петербургской детской больницы. Разыгрывалось 27 картин и этюдов, пожертвованных больнице художником А.Г. Венециановым и его учениками. Всего было продано 985 билетов по 5 рублей ассигнациями.

В 1901 году состоялось три розыгрыша лотереи в пользу дома призрения, состоящего под покровительством Попечительства императрицы Марии Федоровны о глухонемых.

В 1884 году состоялась лотерея в пользу Покровской общины сестер милосердия. Эта община была учреждена в 1858 году великой княгиней Александрой Петровной, старшей дочерью принца Ольденбургского и супругой великого князя Николая Николаевича-старшего. Община начала действовать 1 ноября 1859 года, а ее устав был утвержден Александром II 3 февраля 1861 года.

Главный врач Детской больницы принца Петра Ольденбургского К. А. Раухфус (у кроватки ребенка) и медицинский персонал с маленькими пациентами, 1900-е. Фото: rauhfus.ru

Главный врач Детской больницы принца Петра Ольденбургского К. А. Раухфус (у кроватки ребенка) и медицинский персонал с маленькими пациентами, 1900-е. Фото: rauhfus.ru

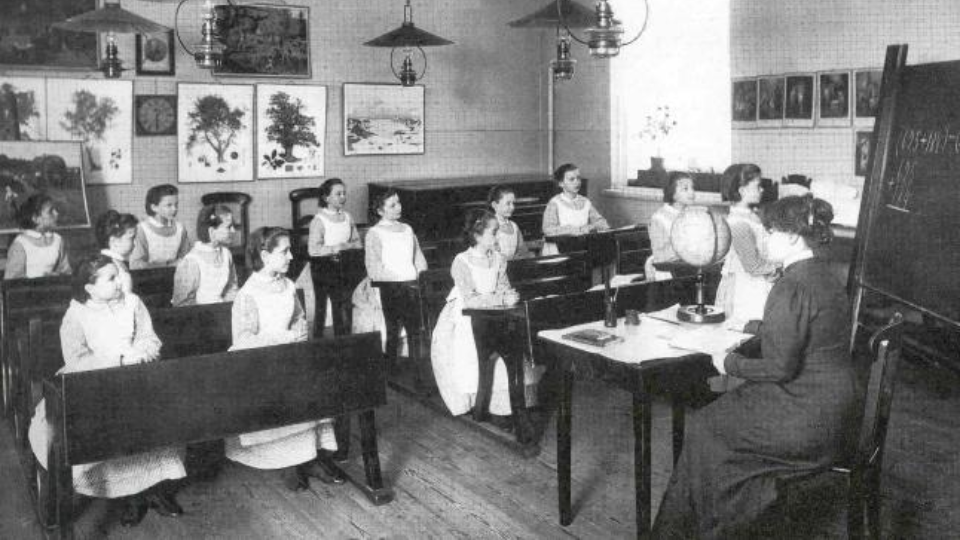

Работу школ и образовательных заведений тоже частично финансировали за счет сборов от лотерей. К примеру, в 1868 году состоялась большая лотерея в пользу женских частных школ высочайше утвержденного Московского благотворительного общества 1837 года. И такие розыгрыши проводились регулярно. Посмотреть лотерейный билет можно здесь.

Урок арифметики в Николаевском сиротском институте, 1900-е. Фото: Фотоателье К.К. Буллы / ЦГАКФФД

Урок арифметики в Николаевском сиротском институте, 1900-е. Фото: Фотоателье К.К. Буллы / ЦГАКФФД

В 1876–1884 годах ежегодно проводились лотереи в пользу школ Женского патриотического общества – старейшего благотворительного общества Российской империи, которое было образовано еще 29 декабря 1812 года указом императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I.

С помощью лотерей также собирали деньги на помощь художникам и деятелям искусств. С 1837 года проводилась ежегодная публичная беспроигрышная лотерея Общества поощрения художников. В качестве призов выступали произведения, которые были предварительно выкуплены у опекаемых художников. На первой лотерее ОПХ к розыгрышу предназначалась тысяча выигрышей на сумму свыше 6 тысяч рублей ассигнациями при цене билета 5 рублей.

Царская милость

Значительная часть российских благотворительных лотерей проводилась под покровительством царской семьи. Личная благотворительность семьи Романовых в форме традиционной милостыни началась с основания правящего дома в XVII веке, а ко времени формирования империи стала приобретать системный характер. По сути царская благотворительность решала задачи отсутствовавшей в дореволюционной России государственной социальной политики. Неудивительно, что исторически развитие российской светской благотворительности во многом связано с деятельностью императорской фамилии.

Например, активно занималась благотворительностью императрица Мария Федоровна, супруга Павла I. В 1797 году она приняла в свое ведение московский и петербургский воспитательные дома со всеми их заведениями. Ведомство учреждений императрицы Марии финансировалось за счет казны, но в то же время привлекало частные пожертвования, а также получало доход от продажи игральных карт, проведения лотерей, благотворительных базаров и других публичных развлечений.

Императрица Мария Федоровна. Художник Александр Рослин. Фото: Государственный Эрмитаж

Императрица Мария Федоровна. Художник Александр Рослин. Фото: Государственный Эрмитаж

На протяжении почти 50 лет, с 1838 по 1886 год, Ведомство проводило ежегодные благотворительные лотереи в пользу петербургских и московских приютов для бедных детей. Первые такие розыгрыши в Петербурге состоялись в 1838 году, а с 1843-го стали проводиться и в Москве.

Великая княгиня Елизавета Федоровна, супруга великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы, основала Елизаветинское благотворительное общество, сочетавшее работу светских и церковных организаций. Московский митрополит Леонтий и 11 благочинных Москвы дали благословение на совместную работу московских приходов и монастырей с Елизаветинским обществом, что позволяло заметно расширить масштабы благотворительной деятельности.

Великая княгиня Елизавета Федоровна. Фото: wikimedia.org

Великая княгиня Елизавета Федоровна. Фото: wikimedia.org

При многих церковных приходах Москвы Елизаветинское общество открыло свои приходские благотворительные комитеты, занимавшиеся попечением об оказавшихся в бедственном положении законнорожденных детях. В состав Общества входило 224 приходских комитета в Москве и 14 уездных комитетов в Московской губернии.

Елизаветинское благотворительное общество не получало средств из казны и существовало только за счет членских взносов, пожертвований, процентов с капитала, а также устраиваемых мероприятий, в том числе лотерей. Великая княгиня Елизавета Федоровна регулярно лично участвовала в благотворительных базарах, в рамках которых традиционно проводились и лотереи-аллегри.

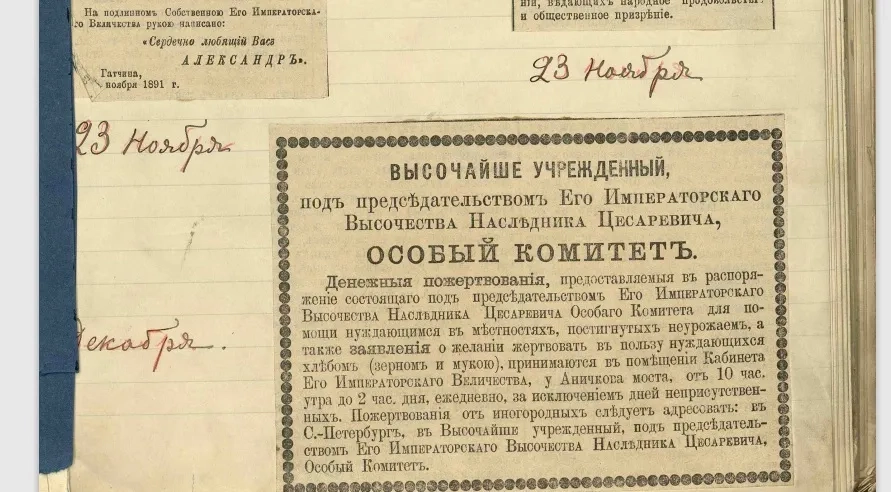

Даже Николай II имел самое непосредственное отношение и к благотворительности, и к лотереям, правда, еще до восшествия на престол. В возрасте 23 лет он возглавил «Особый комитет наследника цесаревича», который проводил лотереи в 1891 и 1892 годах для помощи голодающим. Ранее мы подробно писали об этих розыгрышах.

По инициативе великой княгини Елены Павловны, супруги великого князя Михаила Павловича – четвертого сына Павла I, было основано Российское общество Красного Креста, которое тоже регулярно устраивало благотворительные лотереи. У истоков общества стояли знаменитый русский хирург Николай Иванович Пирогов и сестры милосердия Крестовоздвиженской общины, которые занимались организацией общественной медицинской помощи раненым воинам во время Крымской войны. Российское общество Красного Креста неоднократно проводило благотворительные лотереи.

Сестры Крестовоздвиженской общины, Севастополь, 1855. Фото: wikimedia.org

Сестры Крестовоздвиженской общины, Севастополь, 1855. Фото: wikimedia.org

1900 г. – лотерея в пользу Санкт-Петербургского дамского имени княгини Марии Павловны комитета Российского общества Красного Креста для сбора средств на Мариинскую барачную больницу.

1904 г. – лотерея Российского общества Красного Креста в Веневе.

1905 г. – лотерея Екатеринбургского комитета Красного Креста.

1912 г. – лотерея Ростовской-на-Дону общины Св. Николая, организованной сестрами милосердия Красного Креста.

1914 г. – лотерея в пользу отдела скорой помощи Петроградского Нарвско-Невского комитета Российского общества Красного Креста.

1915 г. – лотерея в пользу лазарета Красного Креста имени княгини Марии Николаевны.

Лотереи и благотворительность

Благотворительность в России начиналась во многом как частная инициатива, основанная на пожертвованиях первых лиц государства и других состоятельных людей. Оставаясь обязанностью семьи монарха, она одновременно всё больше приобретала системные черты. Основывались специализированные общества и ведомства, их работа становилась регулярной и организованной.

При этом крупнейшие благотворители, в первую очередь члены царской семьи, постепенно стали своего рода промоутерами, чей пример вдохновлял остальные слои общества. С расширением масштабов появились и новые инструменты для аккумулирования средств, которые можно направить на помощь нуждающимся. В этих целях в XIX веке стали проводить благотворительные концерты, спектакли, балы-базары.

Лотерея, которую организовывали и как часть светского события, и как самостоятельную активность, стала одним из самых эффективных механизмов, позволяющих организовать сбор значительных сумм с привлечением широких масс населения. Например, в благотворительной лотерее 1891 года в пользу голодающих было выпущено больше миллиона билетов. Таким образом, в том числе благодаря лотереям, благотворительность в России к началу XX века постепенно приобрела системный характер.

- Кузнецов А.Ю. Игра на счастье. Вопросы истории и каталогизации лотерейных билетов Российской империи // Альманах общества «РОИ». Книга III. Сборник научных трудов по истории бумажно-денежного обращения. – М. Общество «РОИ». 2017 г. 526 с.

- Теребов В.Н. Первая государственная лотерея Российской империи (1760–1764) — Саранск, 2009

- Томтосов А.А. История правового регулирования лотерей в России // Право и политика. 2013. №1.

- Серякова Н.А. Благотворительность и общественный досуг томичей во второй половине XIX в. (по материалам «Томских губернских ведомостей») // Вестник Томского государственного университета. История. 2010. №1.

- Сборник сведений о благотворительности в России с краткими очерками благотворительных учреждений в Санкт-Петербурге и Москве. — СПб., 1899.

- Санкт-Петербургская электронная энциклопедия (encspb.ru)

- А. Соколов, И. Зимин. Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора. – М. Центрполиграф, 2015 г.

- С.М. Соловьев. История России с древнейших времен — Том XXIV. Глава V

Читайте также