Что можно было купить на выигрыш в лотерею в СССР?

Максимальный выигрыш по одному лотерейному билету в Советском Союзе составлял сначала 5, а затем 10 тысяч рублей. Были счастливчики, у которых срабатывали сразу несколько билетов, а значит, выигрыш умножался. Однако в СССР богатство порицалось, люди жили в условиях дефицита. Достать желаемые вещи было даже труднее, чем найти на них деньги. Разбираемся, куда могли потратить крупный выигрыш победители «Спортлото» и других советских лотерей.

Главная победительница первого тиража «Спортлото», москвичка Людмила Морозова, забрала те самые 5 тысяч рублей. Но на самом деле в советском «Спортлото» выигрывали и гораздо большие суммы. Шофёр В. Анисимов из Москвы выиграл 10 тысяч рублей, ленинградский рабочий Г. Добин выиграл 24,48 тысячи рублей. А один из рекордных выигрышей достался инженеру Ленинградского Адмиралтейского объединения И. Григорьеву, который выиграл 58,46 тысячи рублей в 22-м тираже «Спортлото» 1973 года.

В 1978 году максимальный приз по лотереям «Спортлото «5 из 36» и «6 из 49» увеличили вдвое – до 10 тысяч рублей. Поэтому выигрыши выросли. В 1985 году электрик душанбинского хлопчатобумажного предприятия Сергей Михайлов выиграл 60,7 тысячи рублей. Он 12 лет покупал билеты «Спортлото» и зачёркивал всегда одну и ту же комбинацию чисел: 1, 5, 10, 21, 25.

Фото: А. Машинистов / РИА Новости

Фото: А. Машинистов / РИА Новости

Куда можно было потратить невероятную для советского человека сумму в 5 или более тысяч рублей? В 1970-1990 годах средняя заработная плата в народном хозяйстве составляла 122-274 рубля. На такую зарплату вполне можно было прожить. Например, в среднем за килограмм мясо стоило от 1,7 до 1,89 рубля, колбаса – от 2,2 до 2,69 рубля, масло – около 3,5 рубля.

С техникой уже было сложнее. Например, стиральная машинка в последней трети XX века стоила 87–100 рублей, магнитофон — 167–445 рублей. Дороже всего стоили транспортные средства: мотоцикл стоил от 600 до 1,3 тысячи рублей, автомобиль — 4,2–8,3 тысячи рублей.

Так что, на первый взгляд, победитель в лотерею мог бы обеспечить себе потребительское счастье в СССР. Например, в 1970-е на 5 тысяч рублей можно было купить около семи цветных телевизоров, 70 радиоприёмников, 55 стиральных машин, одну легковую машину, пять мотоциклов.

Так что, на первый взгляд, победитель в лотерею мог бы обеспечить себе потребительское счастье в СССР. Например, в 1970-е на 5 тысяч рублей можно было купить около семи цветных телевизоров, 70 радиоприёмников, 55 стиральных машин, одну легковую машину, пять мотоциклов.

Ценные товары часто были главными призами в лотереях. Например, в лотерее ДОСААФ выигрыши составляли от одного рубля до автомобиля «Волга».

Фото: Б. Криштул / РИА Новости

Фото: Б. Криштул / РИА Новости

Однако в те годы главной трудностью было даже не отсутствие денег на дорогие покупки, а дефицит многих товаров. Есть разные объяснения, почему Советский Союз не мог обеспечить всех граждан достаточным количеством нужных товаров, одна из причин – в несовершенстве плановой экономики.

Цена на потребительские товары в СССР включала себестоимость изготовления, прибыль предприятия, налог и торговую наценку. Эта схема не учитывала реальный спрос, объём производства каждого товара, от гвоздей до квартир, рассчитывался государством и спускался сверху. В результате уже к концу 1970-х необходимых товаров недоставало всем желающим их приобрести.

Фото: Израиль Озерский / РИА Новости

Фото: Израиль Озерский / РИА Новости

Просто так купить квартиру было невозможно — рынка жилья в привычном нам виде не существовало. Квартиры распределялись в пожизненный социальный наем, их получали по очереди. Претендовать на новую квартиру от государства мог тот, у кого на человека в семье приходилось менее 9 квадратных метров. Обычно молодые специалисты вставали в очередь с рождением ребенка. В среднем по СССР получение квартиры занимало 6-7 лет.

Даже получив от государства квартиру по очереди, человек не становился ее собственником, ведь он получил жилье в социальный наем. Человек мог пользоваться этим жильем, зарегистрировать в нём других людей и даже обменять его на другое. Но продавать на вторичном рынке, дарить или завещать по наследству было нельзя. Многие пользовались возможностью обмена с доплатой или без, когда находился подходящий вариант. В 1991 году такие квартиры разрешили приватизировать, так что большинство россиян сегодня живет в приватизированных квадратных метрах.

Другой доступный вариант — кооперативное строительство, участники кооператива скидывались на строительство жилья и приобретали его в рассрочку. Стоимость квартир в Союзе незначительно колебалась в зависимости от региона, в столице цены были самыми высокими. В 1970-1980-х «однушка» стоила 5,5–6 тысяч рублей, а «трёшка» — примерно 10 тысяч рублей. Так что победитель по одному билету мог бы купить кооперативную квартиру, а тот, кому повезло сорвать большой куш, – сразу несколько. Наверное, для всех родственников.

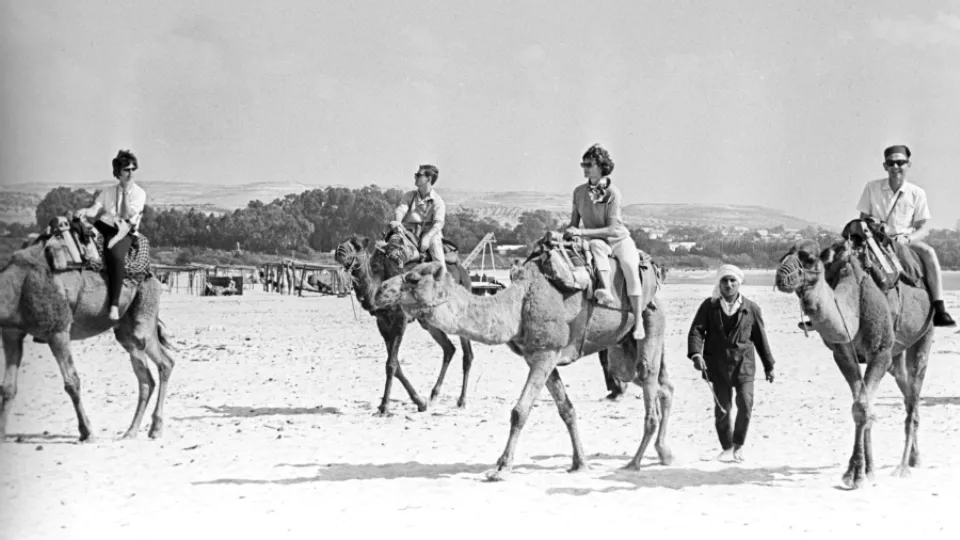

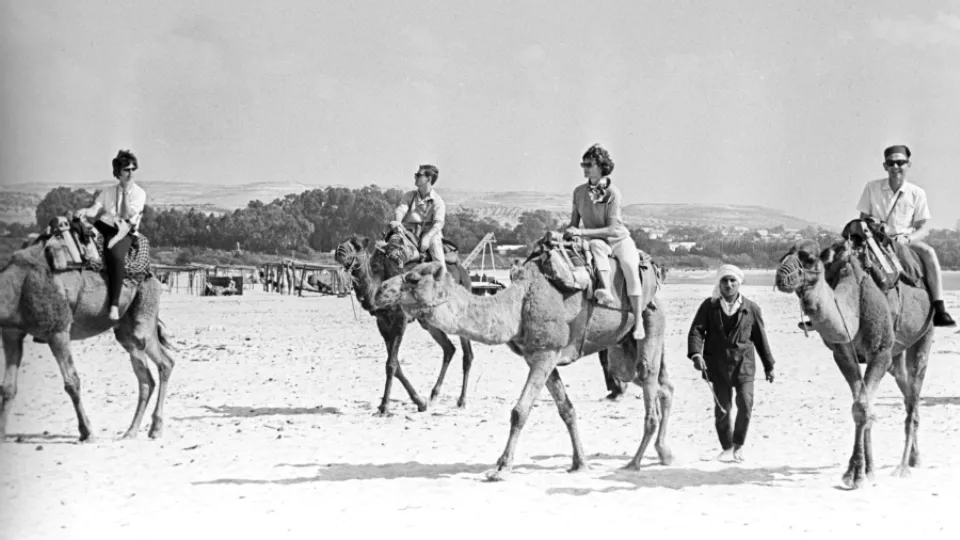

Ещё один вариант — отправиться в путешествие за границу, приподняв «железный занавес». В 1955 году был принят указ ЦК партии, который установил «упрощённый» порядок оформления документов на выезд из страны. С этого момента и до конца существования СССР за границу съездили 44 млн человек. Для сравнения, за один только год накануне пандемии ковида за границей отдохнули 48 млн россиян.

Ещё один вариант — отправиться в путешествие за границу, приподняв «железный занавес». В 1955 году был принят указ ЦК партии, который установил «упрощённый» порядок оформления документов на выезд из страны. С этого момента и до конца существования СССР за границу съездили 44 млн человек. Для сравнения, за один только год накануне пандемии ковида за границей отдохнули 48 млн россиян.

Туристы могли ездить только организованными группами через общество «Интурист», Бюро международного молодёжного туризма «Спутник» и несколько других специализирующихся на зарубежных путешествиях организаций. Поездка в страны социалистического лагеря, например в Румынию или Чехословакию, стоила в пределах 200 рублей. В Болгарию можно было съездить за 110 рублей, это было одним из самых популярных направлений советских туристов. Но лотерейный победитель вполне мог себе позволить и кругосветку на океанском лайнере. Стоимость такой путёвки составляла 800-900 рублей.

Правда, чтобы выехать за границу, денег было мало, требовалось ещё пройти бюрократическую гонку с препятствиями, ведь просто так из страны не выпускали. Для начала нужно было отличиться на производстве — путёвки распределяли через профсоюз, причём первыми их получали «свои» люди, а потом уже остальные. Затем шёл длительный процесс оформления документов — на все проверки и согласования уходило до полугода. Было множество параметров, по которым выезд могли не согласовать — «неправильные» родственники, предыдущие поездки за рубеж, неприглядные факты биографии, например развод.

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Одним из самых популярных форматов заграничного путешествия был морской круиз. Правда с семьей поехать не удалось бы — власти боялись побегов и отпускали кого-то одного. Неслучайно в комедии «Бриллиантовая рука» Семён Семёнович Горбунков едет в круиз без жены и детей.

Советские лайнеры чаще всего отплывали в заграничные путешествия из крупнейших портов. Плавание по Балтийскому и Северному морям или вокруг Европы начинали в Ленинграде и Риге. Из Одессы отплывали, чтобы посетить Румынию, Болгарию, Черногорию, Грецию, Египет, Италию Францию. Отсюда же уходили корабли к берегам Индии, странам Ближнего Востока, Африки. Владивосток становился отправной точкой путешествия по Тихому океану в Японию и Юго-Восточную Азию. Самыми популярными круизными направлениями были такие:

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

В любом случае оставался проверенный способ — оставить деньги на вкладе, пока не пригодятся. В Советском Союзе не было коммерческих банков, граждане хранили деньги в сберегательных кассах. Сейчас у каждого в смартфоне прямой доступ к банковскому счёту, а в СССР у граждан была сберегательная книжка для учёта операций. Поэтому тогда говорили «положить деньги на книжку».

В сберкассу принимали от 5 рублей на вклад. Было несколько типов счетов — привычные нам текущие, до востребования и срочные, а также условные и выигрышные. По выигрышным депозитам проценты не выплачивались, зато среди таких вкладчиков проводились розыгрыши, победители которых получали доход — это был вариант лотереи. При этом сумма выигрыша зависела не только от удачи, но и от величины вклада и срока его хранения. Условные вклады выплачивались после наступления описанного в договоре условия — например, достижения ребёнком, на которого оформлен вклад, совершеннолетия.

Ставки по текущим счетам и вкладам до востребования, откуда деньги можно было в любой момент забрать без потери начисленных процентов, были в разы выше, чем сегодня. По ним начисляли 2% годовых, а сейчас — не более сотых долей процента. На срочный вклад средства можно было размещать сроком от полугода. Ставка была не сильно выше — 3% годовых.

Счастливые пять тысяч

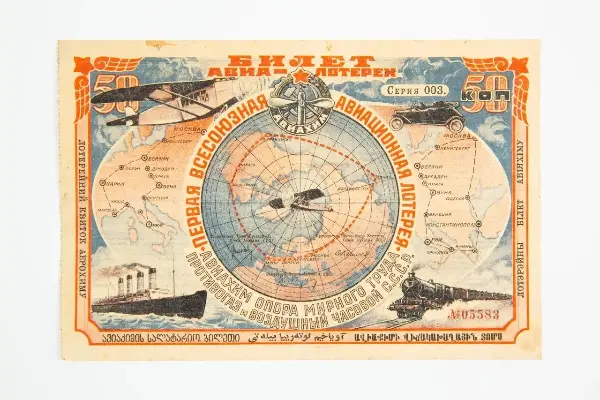

Главный приз в «Спортлото», самой популярной лотереи в СССР, с 1970 до 1978 года составлял 5 тысяч рублей. Такую сумму получал владелец билета, который угадал 6 из 49 чисел (игра шла по формуле «6 из 49»). В 1976 году в «Спортлото» добавили ещё один формат — «5 из 36», но сумма выигрыша также была ограничена 5 тысячами рублей. Средняя зарплата в те годы составляла около 120 рублей.Главная победительница первого тиража «Спортлото», москвичка Людмила Морозова, забрала те самые 5 тысяч рублей. Но на самом деле в советском «Спортлото» выигрывали и гораздо большие суммы. Шофёр В. Анисимов из Москвы выиграл 10 тысяч рублей, ленинградский рабочий Г. Добин выиграл 24,48 тысячи рублей. А один из рекордных выигрышей достался инженеру Ленинградского Адмиралтейского объединения И. Григорьеву, который выиграл 58,46 тысячи рублей в 22-м тираже «Спортлото» 1973 года.

Первый розыгрыш лотереи «Спортлото» состоялся 20 октября 1970 года, в нем участвовало около 1,5 млн билетов по цене 30 копеек. Таким образом, общие сборы от него составили примерно 450 тысяч рублей. «Спортлото» запустили для финансирования советского спорта, поэтому на эти цели отводили половину сборов от продажи билетов, допущенных для участия в каждом тираже. В выигрышный фонд отправляли оставшуюся сумму. Средства призового фонда распределяли на выплату призов в зависимости от правил проведения лотереи и количества угаданных участниками чисел.

В лотерее «Спортлото «6 из 49» выигрышный фонд делился на четыре категории выигрышей:

В лотерее «Спортлото «6 из 49» выигрышный фонд делился на четыре категории выигрышей:

- 10% – на выплату выигрышей за шесть угаданных номеров,

- 20% – за пять угаданных номеров - - 20 процентов, в третью,

- 30% – за четыре номера,

- 40% – за три номера.

- 20% – за пять угаданных номеров,

- 30% – за четыре угаданных номера

- 50% – за три угаданных номера.

Кто возьмёт билетов пачку

Выигрыш более 5 тысяч рублей получал тот, кто купил сразу несколько лотерейных билетов с числовой комбинацией, ставшей выигрышной по итогам розыгрыша. Одна и та же комбинация, указанная в разных карточках, приносила больше денег, ведь выигрыш выплачивался по каждой победной карточке. Инженеру Григорьеву для получения огромного приза пришлось купить и заполнить 17 карточек. И он мог выиграть даже больше, если бы угадал все шесть номеров. Но даже угаданных пяти во всех его билетах хватило для рекордной суммы, ведь за каждые пять угаданных чисел он получил по 3439 рублей.В 1978 году максимальный приз по лотереям «Спортлото «5 из 36» и «6 из 49» увеличили вдвое – до 10 тысяч рублей. Поэтому выигрыши выросли. В 1985 году электрик душанбинского хлопчатобумажного предприятия Сергей Михайлов выиграл 60,7 тысячи рублей. Он 12 лет покупал билеты «Спортлото» и зачёркивал всегда одну и ту же комбинацию чисел: 1, 5, 10, 21, 25.

- 60 680 рублей – С. Михайлов, Душанбе.

- 58 463 рубля – инженер И. Григорьев, Ленинград.

- 52 768 рублей – методист производственной гимнастики П. Кучеренко, Сумы.

- 41 935 рублей – В.А. Иволга, Петропавловск.

- 34 490 рублей – слесарь Б. Окслендер, Таллин.

- 31 786 рублей – электросварщик А. Фоминков, Конотоп.

- 30 000 рублей – механик «Киришинефтеоргсинтеза» Е. Шерстнёв.

- 28 152 рубля – А. Сепель, Эстония.

- 28 126 рублей – прораб И. Иценко, Новосибирск.

- 24 488 рублей – рабочий Г. Добин, Ленинград.

- 24 178 рублей – Э. Касесалу, Эстония.

- 24 014 рублей – рабочие И. Масловский и В. Бутивченко, Жданов.

- 20 000 рублей – пенсионер Г.А. Озорнин, Димитровград.

- 19 098 рублей – Александра Михайловна Денисова, Воронеж.

- 18 720 рублей – шофёр И. Стакле, Латвийская ССР.

- 15 600 рублей – рабочий А. Хмелёв, Ленинград.

- 12 800 рублей – музыкант А. Панфёров, Алма-Ата.

- 10 000 рублей – шофёр В. Анисимов, Москва.

Автомобиль и другие покупки

Фото: А. Машинистов / РИА Новости

Фото: А. Машинистов / РИА НовостиКуда можно было потратить невероятную для советского человека сумму в 5 или более тысяч рублей? В 1970-1990 годах средняя заработная плата в народном хозяйстве составляла 122-274 рубля. На такую зарплату вполне можно было прожить. Например, в среднем за килограмм мясо стоило от 1,7 до 1,89 рубля, колбаса – от 2,2 до 2,69 рубля, масло – около 3,5 рубля.

С техникой уже было сложнее. Например, стиральная машинка в последней трети XX века стоила 87–100 рублей, магнитофон — 167–445 рублей. Дороже всего стоили транспортные средства: мотоцикл стоил от 600 до 1,3 тысячи рублей, автомобиль — 4,2–8,3 тысячи рублей.

Так что, на первый взгляд, победитель в лотерею мог бы обеспечить себе потребительское счастье в СССР. Например, в 1970-е на 5 тысяч рублей можно было купить около семи цветных телевизоров, 70 радиоприёмников, 55 стиральных машин, одну легковую машину, пять мотоциклов.

Так что, на первый взгляд, победитель в лотерею мог бы обеспечить себе потребительское счастье в СССР. Например, в 1970-е на 5 тысяч рублей можно было купить около семи цветных телевизоров, 70 радиоприёмников, 55 стиральных машин, одну легковую машину, пять мотоциклов.Ценные товары часто были главными призами в лотереях. Например, в лотерее ДОСААФ выигрыши составляли от одного рубля до автомобиля «Волга».

Купить нельзя

Фото: Б. Криштул / РИА Новости

Фото: Б. Криштул / РИА НовостиОднако в те годы главной трудностью было даже не отсутствие денег на дорогие покупки, а дефицит многих товаров. Есть разные объяснения, почему Советский Союз не мог обеспечить всех граждан достаточным количеством нужных товаров, одна из причин – в несовершенстве плановой экономики.

Цена на потребительские товары в СССР включала себестоимость изготовления, прибыль предприятия, налог и торговую наценку. Эта схема не учитывала реальный спрос, объём производства каждого товара, от гвоздей до квартир, рассчитывался государством и спускался сверху. В результате уже к концу 1970-х необходимых товаров недоставало всем желающим их приобрести.

Как купить квартиру в СССР

Фото: Израиль Озерский / РИА Новости

Фото: Израиль Озерский / РИА НовостиПросто так купить квартиру было невозможно — рынка жилья в привычном нам виде не существовало. Квартиры распределялись в пожизненный социальный наем, их получали по очереди. Претендовать на новую квартиру от государства мог тот, у кого на человека в семье приходилось менее 9 квадратных метров. Обычно молодые специалисты вставали в очередь с рождением ребенка. В среднем по СССР получение квартиры занимало 6-7 лет.

Даже получив от государства квартиру по очереди, человек не становился ее собственником, ведь он получил жилье в социальный наем. Человек мог пользоваться этим жильем, зарегистрировать в нём других людей и даже обменять его на другое. Но продавать на вторичном рынке, дарить или завещать по наследству было нельзя. Многие пользовались возможностью обмена с доплатой или без, когда находился подходящий вариант. В 1991 году такие квартиры разрешили приватизировать, так что большинство россиян сегодня живет в приватизированных квадратных метрах.

Другой доступный вариант — кооперативное строительство, участники кооператива скидывались на строительство жилья и приобретали его в рассрочку. Стоимость квартир в Союзе незначительно колебалась в зависимости от региона, в столице цены были самыми высокими. В 1970-1980-х «однушка» стоила 5,5–6 тысяч рублей, а «трёшка» — примерно 10 тысяч рублей. Так что победитель по одному билету мог бы купить кооперативную квартиру, а тот, кому повезло сорвать большой куш, – сразу несколько. Наверное, для всех родственников.

Вокруг света, если выпустят

Ещё один вариант — отправиться в путешествие за границу, приподняв «железный занавес». В 1955 году был принят указ ЦК партии, который установил «упрощённый» порядок оформления документов на выезд из страны. С этого момента и до конца существования СССР за границу съездили 44 млн человек. Для сравнения, за один только год накануне пандемии ковида за границей отдохнули 48 млн россиян.

Ещё один вариант — отправиться в путешествие за границу, приподняв «железный занавес». В 1955 году был принят указ ЦК партии, который установил «упрощённый» порядок оформления документов на выезд из страны. С этого момента и до конца существования СССР за границу съездили 44 млн человек. Для сравнения, за один только год накануне пандемии ковида за границей отдохнули 48 млн россиян.Туристы могли ездить только организованными группами через общество «Интурист», Бюро международного молодёжного туризма «Спутник» и несколько других специализирующихся на зарубежных путешествиях организаций. Поездка в страны социалистического лагеря, например в Румынию или Чехословакию, стоила в пределах 200 рублей. В Болгарию можно было съездить за 110 рублей, это было одним из самых популярных направлений советских туристов. Но лотерейный победитель вполне мог себе позволить и кругосветку на океанском лайнере. Стоимость такой путёвки составляла 800-900 рублей.

Правда, чтобы выехать за границу, денег было мало, требовалось ещё пройти бюрократическую гонку с препятствиями, ведь просто так из страны не выпускали. Для начала нужно было отличиться на производстве — путёвки распределяли через профсоюз, причём первыми их получали «свои» люди, а потом уже остальные. Затем шёл длительный процесс оформления документов — на все проверки и согласования уходило до полугода. Было множество параметров, по которым выезд могли не согласовать — «неправильные» родственники, предыдущие поездки за рубеж, неприглядные факты биографии, например развод.

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Фото: Валерий Шустов / РИА НовостиОдним из самых популярных форматов заграничного путешествия был морской круиз. Правда с семьей поехать не удалось бы — власти боялись побегов и отпускали кого-то одного. Неслучайно в комедии «Бриллиантовая рука» Семён Семёнович Горбунков едет в круиз без жены и детей.

Советские лайнеры чаще всего отплывали в заграничные путешествия из крупнейших портов. Плавание по Балтийскому и Северному морям или вокруг Европы начинали в Ленинграде и Риге. Из Одессы отплывали, чтобы посетить Румынию, Болгарию, Черногорию, Грецию, Египет, Италию Францию. Отсюда же уходили корабли к берегам Индии, странам Ближнего Востока, Африки. Владивосток становился отправной точкой путешествия по Тихому океану в Японию и Юго-Восточную Азию. Самыми популярными круизными направлениями были такие:

- круиз вокруг Европы (Дания — Великобритания — Франция — Италия — Греция — Турция);

- круиз по Балтийскому и Северному морям (Финляндия — Швеция — Норвегия — Великобритания — Нидерланды — Дания — Польша);

- дунайский круиз (сокращенная версия: Румыния — Болгария — Югославия; расширенная: всё те же плюс Чехословакия — Венгрия — Австрия);

- средиземноморский круиз (Кипр или Греция — Египет — Италия — Франция — Мальта — Турция);

- тихоокеанский (Япония и страны Юго-Восточной Азии).

Оставить на книжке

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

Фото: Фред Гринберг / РИА НовостиВ любом случае оставался проверенный способ — оставить деньги на вкладе, пока не пригодятся. В Советском Союзе не было коммерческих банков, граждане хранили деньги в сберегательных кассах. Сейчас у каждого в смартфоне прямой доступ к банковскому счёту, а в СССР у граждан была сберегательная книжка для учёта операций. Поэтому тогда говорили «положить деньги на книжку».

В сберкассу принимали от 5 рублей на вклад. Было несколько типов счетов — привычные нам текущие, до востребования и срочные, а также условные и выигрышные. По выигрышным депозитам проценты не выплачивались, зато среди таких вкладчиков проводились розыгрыши, победители которых получали доход — это был вариант лотереи. При этом сумма выигрыша зависела не только от удачи, но и от величины вклада и срока его хранения. Условные вклады выплачивались после наступления описанного в договоре условия — например, достижения ребёнком, на которого оформлен вклад, совершеннолетия.

Ставки по текущим счетам и вкладам до востребования, откуда деньги можно было в любой момент забрать без потери начисленных процентов, были в разы выше, чем сегодня. По ним начисляли 2% годовых, а сейчас — не более сотых долей процента. На срочный вклад средства можно было размещать сроком от полугода. Ставка была не сильно выше — 3% годовых.

09 марта 2025 09:00

Читайте также

.webp)